En el marco de la Cátedra MacBride, se presentan los aportes críticos, creativos y colectivos de nuestros estudiantes por una comunicación justa y soberana.

La criminalización de las voces disidentes: ciencia, manipulación y resistencia contrahegemónica

Por: Paul Luna Hidalgo. Comisión de Asuntos Internacionales. Unidad de las Izquierdas – México.

Cohorte: XIX del Diplomado en Comunicación Política.

I. Introducción: el nuevo rostro de la persecución

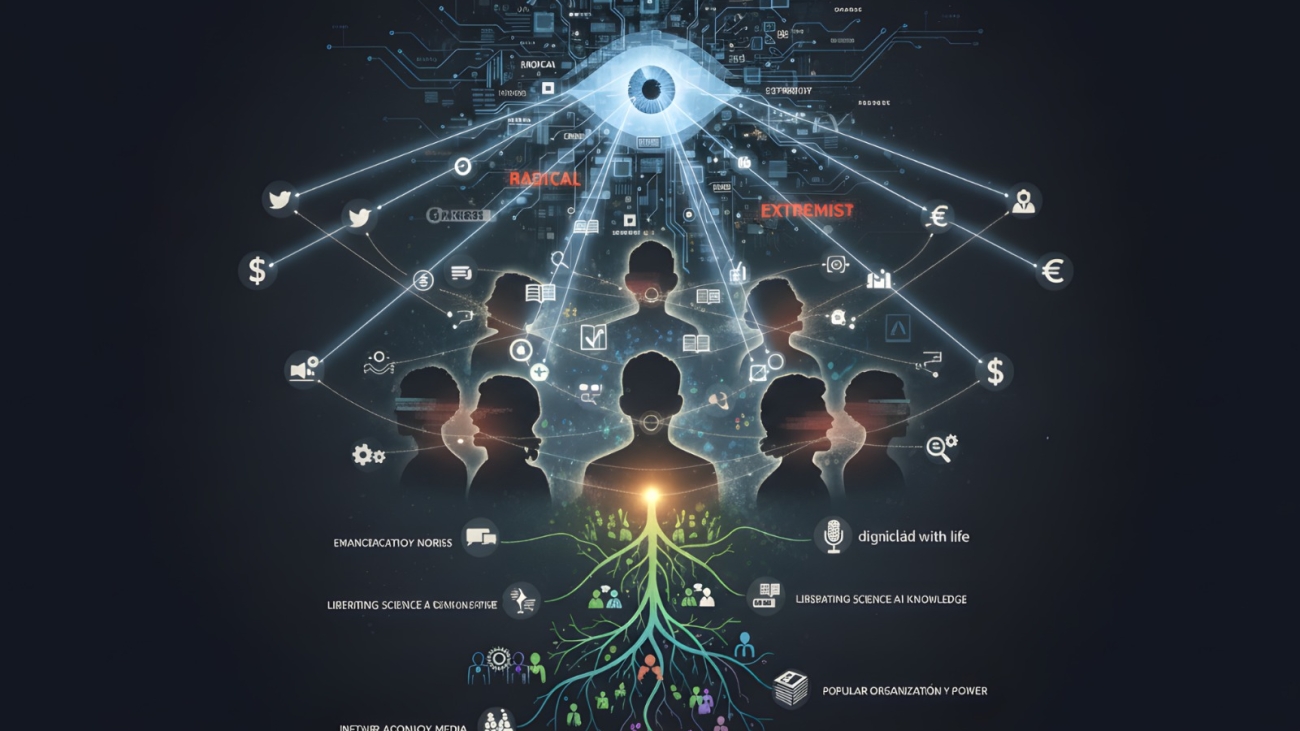

En la era digital, la censura ya no necesita balas ni prisiones. Opera con algoritmos, campañas de desinformación, tribunales mediáticos y etiquetas ideológicas. La criminalización de las voces disidentes no se impone desde la sombra, sino desde los reflectores del poder económico y tecnológico. Hoy, quien cuestiona los intereses del capital financiero global, quien denuncia la desigualdad, el saqueo ambiental o la violencia estructural, es señalado como extremista, radical, enemigo del progreso o incluso, “terrorista informativo”.

En esta nueva guerra simbólica, el control no se ejerce por la fuerza directa, sino por el monopolio de la verdad. Las élites económicas y mediáticas construyen una realidad moldeada a su medida: una verdad fabricada en los laboratorios de la

manipulación digital, validada por supuestos expertos y amplificada por los algoritmos de las grandes corporaciones tecnológicas. El resultado: la sociedad vive dentro de una ilusión informativa donde lo justo parece utópico y lo injusto, inevitable.

II. La ciencia del control y la manipulación de la realidad

Desde las neurociencias hasta la psicología cognitiva, el capitalismo ha aprendido a leer y manipular la mente humana. El neoliberalismo no solo domina los medios de producción, sino también los medios de percepción. Las redes sociales, los motores de búsqueda y las plataformas digitales operan como dispositivos de ingeniería social. No son neutrales: clasifican, jerarquizan y dirigen la atención colectiva hacia los contenidos que consolidan el sistema económico existente.

Los algoritmos, diseñados bajo lógicas de rentabilidad y consumo, premian la docilidad y castigan la disidencia. Cuando una voz rebelde denuncia los abusos del poder, los filtros automáticos reducen su visibilidad, los bots la acosan, los medios la

desacreditan y el discurso oficial la margina. Esta cadena de silenciamiento se justifica en nombre de la “seguridad digital”, la “verificación de hechos” o la “lucha contra la desinformación”, cuando en realidad se trata de una sofisticada forma de

represión simbólica.

La manipulación científica de la opinión pública se apoya en principios básicos de la psicología conductual: el refuerzo (likes, aprobación social) y el condicionamiento emocional (miedo, culpa, ansiedad). Así, el capitalismo contemporáneo ya no necesita censurar con violencia: basta con programar la atención y colonizar la emoción.

III. De la persecución política a la persecución simbólica

La historia está marcada por mártires de la palabra libre: desde Giordano Bruno hasta Salvador Allende, desde Rosa Luxemburgo hasta Berta Cáceres. Todos ellos fueron castigados por confrontar una estructura de poder que no tolera la conciencia crítica. En el siglo XXI, la persecución ha mutado: ya no se asesina siempre al cuerpo, sino a la credibilidad, al prestigio, a la voz pública.

En América Latina, esta criminalización se expresa en el hostigamiento judicial y mediático contra periodistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y movimientos sociales. Se les acusa de “perturbar el orden público”, “dañar

la imagen del país” o “difundir discursos de odio”. Los gobiernos —incluso los autoproclamados progresistas— reproducen, consciente o inconscientemente, la lógica del enemigo interno: toda voz que incomoda al poder económico o político es

neutralizada mediante el descrédito.

Ejemplos sobran: el asesinato de periodistas en México, la persecución judicial a líderes sociales en Colombia, el espionaje político en Brasil o el silenciamiento mediático en países europeos contra las organizaciones anticapitalistas. En todos los casos, la estrategia es la misma: convertir al disidente en sospechoso y al poder en víctima.

IV. La psicología del silencio

mayor triunfo del sistema no es encarcelar al disidente, sino hacer que los demás teman convertirse en uno. Esa es la función del miedo: producir conformidad. La criminalización no solo castiga a quien habla, sino que paraliza a quien escucha.

Las campañas de odio en redes sociales, las sanciones laborales por “malas opiniones” o las leyes ambiguas sobre “discursos nocivos” buscan precisamente eso: desactivar la empatía social y aislar a quien se atreve a decir lo que todos

saben pero pocos se animan a pronunciar.

El miedo se vuelve un instrumento de regulación emocional masiva. A través de él, el sistema garantiza que el ciudadano sea un consumidor dócil, un espectador constante y un trabajador silencioso. Es la dictadura de la normalidad: todos parecen libres, pero solo dentro del margen que permite el mercado.

V. La disidencia como función vital de la humanidad

Desde una perspectiva humanista, la disidencia no es un problema que el Estado deba erradicar, sino un derecho biológico y moral de la especie. La evolución misma depende del error, del pensamiento divergente, de la capacidad de imaginar

alternativas. Una sociedad sin disidentes es una sociedad muerta, incapaz de transformarse.

El pensamiento científico —al igual que el pensamiento revolucionario— avanza precisamente cuando rompe paradigmas. Galileo, Marx, Darwin o Einstein fueron en su momento voces incómodas para la hegemonía de su tiempo. La criminalización de la disidencia, entonces, es una forma de suicidio civilizatorio: reprime la posibilidad de evolución social.

VI. La hegemonía cultural y la batalla por el sentido

Antonio Gramsci enseñó que el poder no se sostiene solo con coerción, sino mediante hegemonía: el dominio de las ideas, de las costumbres, de la moral. En este contexto, las redes digitales son los nuevos campos de batalla de la hegemonía

cultural. Los grandes capitales controlan no solo las plataformas, sino también el lenguaje, los símbolos y las emociones colectivas.

El discurso dominante define quién es “racional” y quién “radical”; quién merece voz y quién debe callar. Por eso, toda propuesta contrahegemónica debe comenzar por reconstruir el sentido común: descolonizar la mente, desmontar la naturalización de la injusticia, devolverle a la palabra su potencia transformadora.

VII. Hacia una propuesta contrahegemónica: comunicación, ciencia y organización popular

Superar la criminalización de las voces disidentes exige más que indignación: requiere una estrategia integral. Tres ejes resultan fundamentales:

Comunicación emancipadora

Crear y fortalecer medios populares, comunitarios y autónomos. Usar la tecnología no para competir con los monopolios, sino para tejer redes de conciencia. Democratizar la información científica y cultural, romper la dependencia tecnológica y

promover el pensamiento crítico desde las escuelas hasta los barrios. La comunicación debe volver a ser un acto colectivo, no un producto comercial.

Ciencia y conocimiento liberador

Recuperar la ciencia como bien común. Hoy, las corporaciones financian investigaciones que legitiman su poder, mientras se oculta o ridiculiza toda línea de pensamiento que cuestione el modelo de acumulación. Una perspectiva socialista de la ciencia implica colocarla al servicio de la humanidad: ecología integral, tecnologías abiertas, educación pública, neurociencia del bienestar y ética digital.

La lucha contra la manipulación algorítmica exige la creación de inteligencias colectivas: proyectos tecnológicos transparentes, cooperativos y soberanos.

Organización y poder popular

Sin organización no hay resistencia duradera. La defensa de las voces disidentes debe ser tarea de todos: colectivos, sindicatos, movimientos campesinos, redes culturales. No basta con solidarizarse individualmente; hay que construir mecanismos de protección social, jurídica y mediática.

La contrahegemonía se edifica desde abajo, en la práctica cotidiana: compartir información verificada, denunciar colectivamente los abusos, generar espacios de diálogo comunitario y cultivar una cultura política de cuidado mutuo.

VIII. Conclusión: del miedo a la dignidad

La criminalización de la disidencia es, en el fondo, la expresión del miedo del poder. Temen a quienes piensan, a quienes se organizan, a quienes imaginan un mundo distinto. Pero cada intento de silencio engendra una nueva voz, y cada voz reprimida resuena con más fuerza en la conciencia colectiva.

El desafío histórico de nuestro tiempo es pasar de la resistencia dispersa a la acción consciente. De la denuncia aislada a la construcción de alternativas reales. Romper el cerco informativo, reconstruir la confianza social, reapropiarnos de la ciencia y del lenguaje.

La solución no está en pedir permiso al poder, sino en desbordarlo con humanidad, con creatividad y con amor revolucionario.

Porque la disidencia no es un delito: es la más alta forma de lealtad con la vida.